Que un país decida homenajear a sus pioneros siempre es una buena noticia. Que lo haga sin mencionarlos, ya es otra cosa. La reciente inauguración de una placa en China en honor a los primeros profesores de español —figuras decisivas en la gestación del hispanismo chino contemporáneo— ha generado un sentimiento tan extraño como comprensible: ¿cómo puede existir un homenaje sin homenajeados?

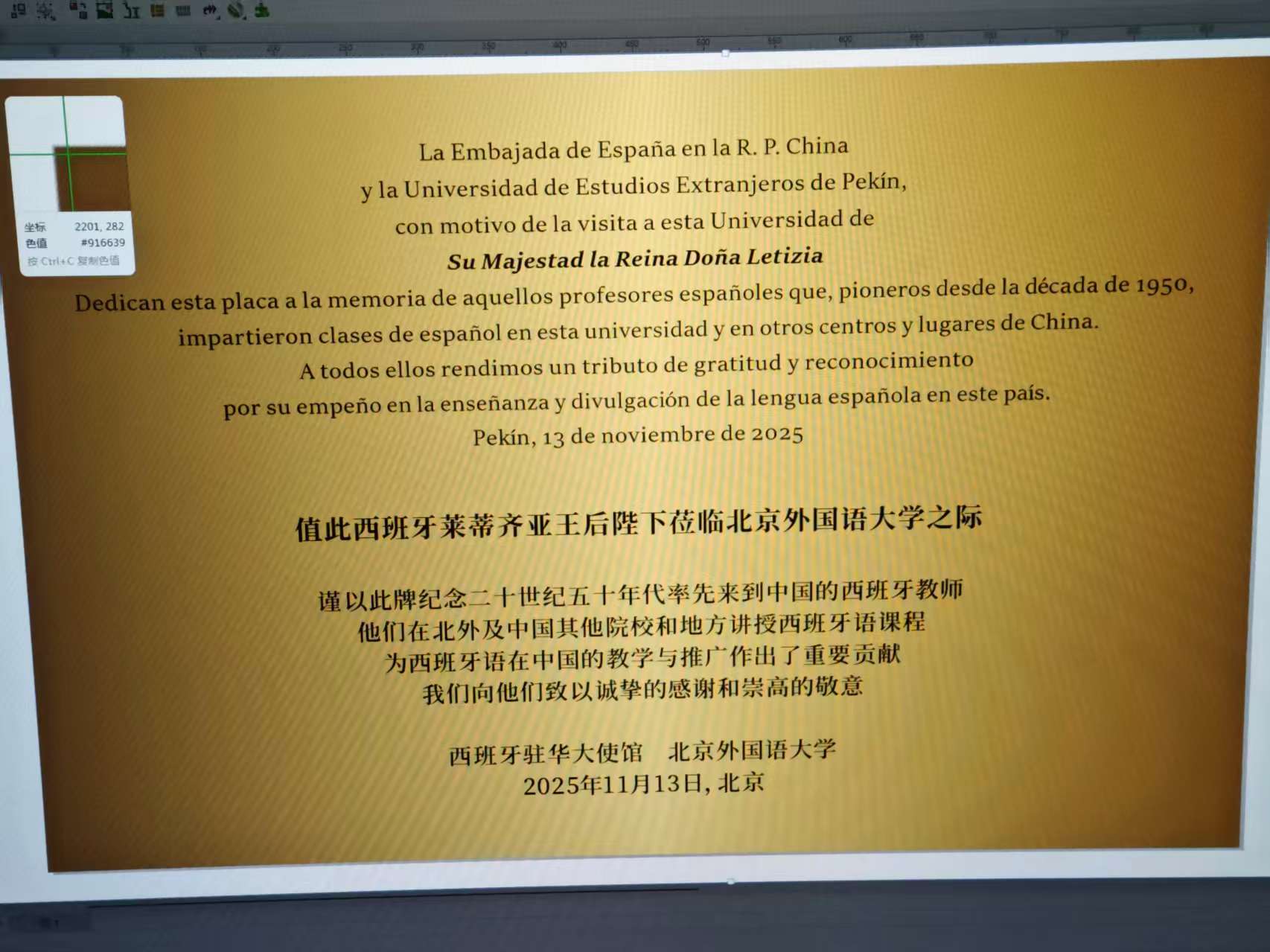

La ceremonia tiene algo de virtuosa… pero vacía. Como si alguien hubiera preparado el salón, abrillantado las copas, colocado las flores y, justo al abrirse las puertas, hubiese olvidado invitar a los protagonistas. Sí, allí está la placa, solemne y reluciente, indicando que hubo unos “profesores pioneros” y reconociendo su empeño en la enseñanza y divulgación de la lengua, contribuyendo decisivamente a tender puentes culturales entre dos mundos. Pero sus nombres —reales, concretos, biográficos, humanos— han sido pulidos hasta desaparecer, sustituidos por una fórmula abstracta, casi burocrática, que los convierte en una categoría antes que en personas.

El homenaje sin nombres tiene una lógica funcional: evita polémicas, elude debates históricos, preguntas, riesgo de olvidos y hasta reduce cualquier riesgo político. Pero también tiene un coste: diluye la memoria. Y la memoria, cuando se diluye, acaba convirtiendo vidas reales en sombras decorativas, muy útiles para el protocolo, pero nulas como reconocimiento verdadero.

El caso es aún más llamativo si se tiene en cuenta que el grupo de aquellos profesores fue reducidísimo: Alfonso Graíño, Quintina Calvo Casado, Ataulfo Melendo, María Lecea, José Castedo Carracedo, Mercedes Rosúa…. No hablamos de cientos de docentes dispersos en décadas, sino de un puñado de precursores que literalmente inauguraron una tradición docente donde no había nada. Borrar su identidad, en este contexto, no es un gesto neutral: es una omisión tan visible que parece estar gritando su propia ausencia.

Es posible —y aquí conviene admitirlo— que el proceso para incluir los nombres estuviera plagado de obstáculos administrativos, sensibilidades políticas o simples despistes organizativos. Pero incluso si fuera así, el resultado sigue irradiando un cierto mensaje: el homenaje importa más como gesto que como contenido. Basta con que exista la placa; lo que diga, o lo que deje de decir, es secundario.

El problema es que los símbolos vacíos no honran a nadie. A lo sumo sirven para que los responsables puedan declararse satisfechos, convencidos de haber cumplido con la tarea. Sin embargo, cualquier reconocimiento que no reconoce, cualquier memoria que no nombra, deja a los homenajeados tal y como estaban: invisibles.

Y no se trata solo de justicia histórica. Se trata también de pedagogía pública. Las nuevas generaciones de estudiantes chinos de español, al pasar frente a esa placa, merecen saber quiénes fueron aquellos profesores y por qué su trabajo merece un recuerdo institucional. Sin nombres, la placa se convierte en un recordatorio genérico de que algo pasó, pero sin permitir entender qué, cómo, cuándo ni quiénes lo hicieron posible.

Quizá aún se esté a tiempo de corregirlo. Las placas, al fin y al cabo, pueden rehacerse, ampliarse, completarse. La memoria también. Lo que no debería mantenerse indefinidamente es esta suerte de homenaje amnésico que pretende celebrar a unos pioneros y, al mismo tiempo, mantenerlos en la penumbra.

Homenajear sin nombrar puede ser una práctica institucional más o menos habitual, pero es un paso a medias. Y los que abrieron camino merecen algo mejor que una elegante omisión grabada en metal.

(Para InfoLibre)

Deixa unha resposta